Перейти к:

НЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ АКТИВИЗАЦИЯ ГОРНОГО ОБРАМЛЕНИЯ МУЙСКО-КУАНДИНСКОЙ РИФТОВОЙ ДОЛИНЫ (БАЙКАЛЬСКАЯ РИФТОВАЯ ЗОНА) В СРЕДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ

https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-4-0773

EDN: WFERGK

Аннотация

Геолого-геоморфологическими исследованиями в пределах северо-восточной ветви Байкальской рифтовой зоны установлены особенности строения осадочных толщ, литологии и взаимоотношений разновозрастных комплексов рыхлых отложений, блокового строения днищ рифтовых долин и их горного обрамления, разломной сети и активизированных кайнозойских разломов. На южных склонах Северо-Муйского хребта и хребта Кодар, в горном обрамлении Муйско-Куандинской и Парамской рифтовых долин было выявлено неотектоническое поднятие, сформировавшееся в среднем плейстоцене. Авторами были изучены параметры этого поднятия, определена площадь и амплитуды неотектонического воздымания, прослежены краевые дизъюнктивы и кинематика их движений, выявлены одновозрастные осадочные толщи и определено время их формирования.

Активизация тектонических процессов, в ходе которой сформировалось неотектоническое поднятие, произошла в начале среднего плейстоцена, до начала оледенения. С тектоническим перекрытием стока Витима связано образование подпорного озера в системе Муйско-Куандинских рифтовых долин. В эпохи среднеплейстоценовых оледенений глетчеры хр. Кодар дважды создавали ледовые плотины в районе оз. Орон, что приводило к формированию подпорных озер в долине Витима, соединявшихся с озерами в Муйско-Куандинских впадинах. Береговая линия этих озер сохранилась в виде высокой скульптурной террасы с абсолютной высотой 860±10 м по периметру рифтовых долин.

В позднем плейстоцене террасовый комплекс в Муйско-Куандинских рифтовых долинах сформировался преимущественно под влиянием климатического фактора.

Ключевые слова

Для цитирования:

Будаев Р.Ц. НЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ АКТИВИЗАЦИЯ ГОРНОГО ОБРАМЛЕНИЯ МУЙСКО-КУАНДИНСКОЙ РИФТОВОЙ ДОЛИНЫ (БАЙКАЛЬСКАЯ РИФТОВАЯ ЗОНА) В СРЕДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ. Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(4):0773. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-4-0773. EDN: WFERGK

For citation:

Budaev R.Ts. MIDDLE PLEISTOCENE NEOTECTONIC ACTIVATION OF THE MOUNTAIN BORDERING THE MUYA-KUANDA RIFT VALLEY (BAIKAL RIFT ZONE). Geodynamics & Tectonophysics. 2024;15(4):0773. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-4-0773. EDN: WFERGK

1. ВВЕДЕНИЕ

Проблема неотектонической активизации северо-восточного фланга Байкальской рифтовой зоны (БРЗ) в позднем кайнозое рассматривалась многими исследователями. На позднеорогенном этапе произошло ускорение темпа новейших движений и увеличение контрастности поднятия плечей рифтовых долин и опускания днищ рифтов. На северо-восточном фланге БРЗ, в системе Муйско-Куандинских рифтовых долин, неоднократно возникал озерный режим осадконакопления, связанный с неотектоническими и климатическими факторами. Так, в среднем плейстоцене озерный литогенез был связан с неотектонической активизацией северо-западного горного обрамления рифтовых долин. Основанием для выделения этой мезоформы рельефа послужили геоморфологические и геологические данные наших предшественников геологов-съемщиков и собственные материалы, полученные в ходе геологических исследований. Авторами статьи были выявлены блоковые движения на южном склоне Северо-Муйского хребта, в ходе которых сформировались антецедентные отрезки долин, сохранились фрагменты палеодолин и отложились подпорно-озерные осадки.

В процессе выявления особенностей строения активизированного блока решались задачи изучения его параметров: контура, линейных размеров, разломов-блокоразделов и коррелятных отложений.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА РАБОТ

Исследования были проведены в системе Муйско-Куандинских рифтовых долин и их горном обрамлении, от речного бассейна Муякана (на западе) до бассейна Сюльбана (на востоке). Полевые исследования охватили рифтовые долины и предгорья хр. Кодар, Северо- и Южно-Муйского хребтов. Предварительно было проведено дешифрирование разномасштабных аэрофотоснимков (1:6000–1:40000) и многозональных космоснимков. Для детализации данных дешифрирования проводились аэровизуальные полеты на вертолетах и самолетах «АН-2». Полученные материалы были использованы в процессе составления среднемасштабных геоморфологических карт территории северо-восточной ветви Байкальской рифтовой зоны, геоморфологической карты Бурятской АССР масштаба 1:500000 и при выполнении тематических работ.

В работе использована общая стратиграфическая шкала (ОСШ), утвержденная постановлениями Межведомственного стратиграфического комитета России [General Stratigraphic Scale, 2024]. Согласно ОСШ, ярус «эоплейстоцен» имеет нижнюю возрастную границу 1.808 млн лет и верхнюю – 0.781 млн лет. По данным Ф.Л. Гиббард [Gibbard, 2015], граница между нижним и средним плейстоценом имеет возраст 0.773 млн лет, а между средним и верхним плейстоценом – 0.130 млн лет. Также следует отметить, что в работе использована западно-сибирская региональная стратиграфическая схема, в частности в случаях, когда цитируемые авторы применяют ее.

Проблема плейстоценовых оледенений высокогорных хребтов Северного Прибайкалья и Станового нагорья не решена однозначно. Однако данные по донному бурению оз. Байкал и оледенению высокогорных хребтов свидетельствуют о четырех эпохах плейстоценовых оледенений, синхронных западно-сибирским [Karabanov et al., 2000; Kulchitsky, 1985; Budaev, 2023]. Первое среднеплейстоценовое оледенение (самаровское) было полупокровного типа и максимальным по своим масштабам, более поздние оледенения – горно-долинного типа и менее мощными. Это подтверждается сохранностью конечных морен в приустьевых частях трогов в виде гряд вложенных друг в друга подковообразных валов.

Термолюминесцентное датирование рыхлых осадков включало в себя несколько этапов: отбор проб в полевых условиях, выделение монофракций кварцевых зерен, нагрев кварцевых зерен с регистрацией оптико-стимулированного светового потока (термолюминесценция) [Perevalov, Rezanov, 1997].

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Неотектоническим поднятием были охвачены юго-восточные склоны Северо-Муйского хребта и хребта Кодар от долины Амнунды (Муяканская впадина) до р. Пуриг (западное окончание хр. Кодар) в полосе длиной до 110–120 км и переменной шириной от 6–7 до 15–17 км, что показано на рис. 1.

Рис. 1. Схема неотектонического поднятия в пределах северо-западного «плеча» Муйско-Куандинских рифтовой долины.

1 – Северо-Муйский хребет; 2 – хр. Кодар; 3 – отроги Южно-Муйского хребта; 4 – Куда-Малинский промежуточный тектонический блок; 5 – днища рифтовых долин; 6 – неотектоническое поднятие; 7 – U-образные расширения речных долин; 8 – антецедентные участки долин с V-образными поперечными профилями; 9 – палеодолины; 10 – конечно-моренные валы; 11 – относительная высота поднятия; 12 – направления движения ледников; 13 – террасовидные площадки: а – эоплейстоценового возраста, б – среднеплейстоценового возраста. Врезка (а): 14 – поперечные профили долин: а – в пределах неотектонического поднятия; б – вне поднятия; 15 – линии профилей: а – поперечные профили долин Келяны и Таллаи, б – поперечный профиль долины ключа Дудакит (р. Келяна). Врезка (б): 16 – район исследований.

Fig. 1. Diagram of neotectonic uplift within the northwestern Muya-Kuanda rift-valley shoulder.

1 – North Muya Range; 2 – Kodar Range; 3 – spurs of the South Muya Range; 4 – Kuda-Malaya intermediate tectonic block; 5 – rift valley bottoms; 6 – neotectonic uplift; 7 – U-shaped river valleys; 8 – antecedent valley sections with V-shaped transverse profiles; 9 – paleovalleys; 10 – terminal moraine lines; 11 – relative uplift height; 12 – glacier movement directions; 13 – terrace treads: a – Eopleistocene; б – Middle Pleistocene. Inset (а): 14 – transverse valley profiles: a – within the neotectonic uplift, б – beyond the uplift; 15 – profile lines: a – transverse profiles of the Kelуana and Tallai valleys, б – transverse profile of the Dudakit Spring valley (Kelyana River). Insert (б): 16 – study area.

Юго-восточной границей блока являлись бортовые сбросы Муйско-Куандинской и Парамской рифтовых долин. Северо-западное ограничение поднятия прослежено по линиям неотектонических разломов-блокоразделов, отделяющих блоки с разным типом рельефа. На западном краю неотектонического поднятия субширотные разломы пересекают средние течения рек Сунуёкит и Акукан, далее к востоку они протягиваются до р. Самокут, потом разворачиваются в северо-восточном направлении и огибают с северной и северо-восточной стороны Парамский гипербазитовый массив, пересекают долину Витима и прослеживаются далее на правобережье Витима по долинам рек Правый Каменный, Прямой и Пуриг.

Северо-западная граница блока разделяет площади с разными типами горного рельефа. Южный склон Северо-Муйского хребта представлен среднегорьем, с массивными водоразделами и широкими U-образными долинами, а рельеф активизированного блока резко расчлененный, с острыми гребневидными водоразделами и крутыми склонами, речные долины имеют V-образный поперечный профиль. Амплитуда неотектонического поднятия колеблется от 200 до 300 м. Наибольшей высоты поднятие достигало на восточном фланге. Здесь сохранились наиболее яркие свидетельства неотектонических преобразований рельефа.

Мезоформы рельефа. Активизация неотектонического блока, оконтуренного разломами-блокоразделами, привела к формированию сингенетичных мезоформ рельефа. Так, долина Таллаи в пределах неотектонического блока моделирована эрозионными процессами, но на отрезке долины выше по течению от устья правого притока – руч. Крутого – сохранился фрагмент палеодолины длиной 6–7 км, древний тальвег которой расположен на 300 м выше уровня реки. Современная долина реки врезана в палеодолину вдоль левого борта и имеет V-образный поперечный профиль. Ниже по течению реки долина расширяется и приобретает U-образный поперечный профиль, что четко просматривается на рис. 1.

Таллаинский ледник первого среднеплейстоценового оледенения был подпружен неотектоническим поднятием, что привело к остановке движения ледника и постепенному увеличению его мощности. Достигнув высоты относительно низких водоразделов со смежными реками, ледник проник в бассейны рек Бахтарнак и Сырой Уксат, изменив направление движения с субширотного на субмеридиональное, что показано на рис. 2. Мощность подпруженного Таллаинского ледника превышала 180–200 м.

Рис. 2. Схема расположения конечных морен Таллаинского ледника в долине р. Бахтарнак на промежуточной тектонической ступени.

1–2 – склоны: 1 – крутые, 2 – средней крутизны; 3 – водоразделы; 4 – подгорный шлейф (коллювий, делювий, пролювий); 5 – пролювиальные отложения; 6 – среднеплейстоценовая конечная морена (самаровское время); 7 – среднеплейстоценовая конечная морена (тазовское время); 8 – промежуточная тектоническая ступень; 9 – озеро; 10 – аллювиальные отложения; 11 – болото; 12 – направление движения ледников; 13 – неотектонические разломы; 14 – склоны тектонические.

Fig. 2. Location scheme of terminal moraines of the Tallai glacier in the Bakhtarnak River valley at an intermediate tectonic stage.

1–2 – slopes: 1 – steep, 2 – moderate; 3 – watersheds; 4 – submountain plume (colluvium, delluvium, proluvium); 5 – proluvial deposits; 6 – Middle Pleistocene terminal moraine (Samarovian time); 7 – Middle Pleistocene terminal moraine (Tazovian time); 8 – intermediate tectonic stage; 9 – lake; 10 – alluvial deposits; 11 – swamp; 12 – glacier movement directions; 13 – neotectonic faults; 14 – tectonic slopes.

В 4–5 км восточнее современной антецедентной долины, сформировавшейся при пересечении Витимом Северо-Муйского хребта, расположена антецедентная палеодолина Витима, древний тальвег которой на 240 м выше современного уровня воды в пределах Парамской впадины. Здесь же, в современной антецедентной долине Витима, находится широко известный Парамский порог. Русло Витима, шириной около 1 км в начале антецедентной долины, сужается вниз по течению реки и в районе порога не превышает 100 м. На 8-километровом антецедентном отрезке долины происходит перепад уровня воды Витима на 11 м, что дает основание предположить, что амплитуда неотектонического поднятия в районе антецедентной палеодолины Витима превышала 250 м.

Разломы. На западном фланге неотектонического поднятия, на междуречье Келяны и Сунуёкита, по данным геологов-съемщиков [Kazakevich et al., 1968] выделены домезозойские разломы (сбросы, взбросы и надвиги) и морфологически выраженные мезокайнозойские разломы. В бассейнах Келяны и Сунуёкита последние представлены взбросами субширотного и северо-восточного простирания, показанными на рис. 3.

Рис. 3. Схема разломов северо-западного горного обрамления Муйско-Куандинской рифтовой долины (по [Kazakevich et al., 1968], с дополнениями).

1 – Северо-Муйский хребет; 2 – хр. Кодар; 3 – отроги Южно-Муйского хребта; 4 – днища рифтовых долин; 5 – реки; 6 – междувпадинная горная перемычка; 7 – докайнозойские разломы; 8 – кайнозойские сбросы и взбросы, выраженные в рельефе; 9 – кайнозойские сбросы и взбросы в прибортовых частях рифтовых долин.

Fig. 3. Diagram of fault scarps bordering the Muya-Kuanda rift valley on the northwest (after [Kazakevich et al., 1968], with additions).

1 – North Muya Range; 2 – Kodar Range; 3 – spurs of the South Muya Range; 4 – rift valley bottoms; 5 – rivers; 6 – interbasinal high; 7 – pre-Cenozoic faults; 8 – defined Cenozoic normal faults and reverse faults; 9 – Cenozoic normal faults and reverse faults in the near-edge parts of rift valleys.

По нашим данным, эти кайнозойские разломы совпадают с северо-западной границей рассматриваемого активизированного блока. Взбросовый характер тектонических движений в плейстоцене по этим разломам однозначно подтверждается тем, что выше по течению от линии дизъюнктивов в речных долинах возникли озерные обстановки, что было установлено в 1960 г. в процессе среднемасштабной геологической съемки листа O-50-XXXI и показано на рис. 4.

Рис. 4. Схема докайнозойских и неотектонических разломов на междуречье Келяны и Сунуёкита (Северо-Муйский хребет) (по [Malyshev, 1958], с дополнениями).

1 – среднегорный рельеф южного склона Северо-Муйского хребта; 2 – неотектонический блок; 3 – аллювиальные отложения; 4 – аллювиально-озерные отложения; 5 – озерные отложения; 6 – пролювиальные отложения; 7 – водно-ледниковые отложения; 8 – домезозойские разломы (сбросы, взбросы, надвиги); 9 – мезокайнозойские разломы, выраженные морфологически; 10 – реки.

Fig. 4. Diagram of the pre-Cenozoic and neotectonic faults in the interfluve of the Kelyana and Sunuyokit rivers(North Muya Range) (after [Malyshev, 1958], with additions).

1 – mid-mountain landscape on the southern slope of the North Muya Range; 2 – neotectonic block; 3 – alluvial deposits; 4 – alluvial-lacustrine deposits; 5 – lacustrine sediments; 6 – proluvial deposits; 7 – water-glacial deposits; 8 – pre-Mesozoic faults (normal faults, reverse faults, thrusts); 9 – morphologically expressed Mesozoic-Cenozoic faults; 10 – rivers.

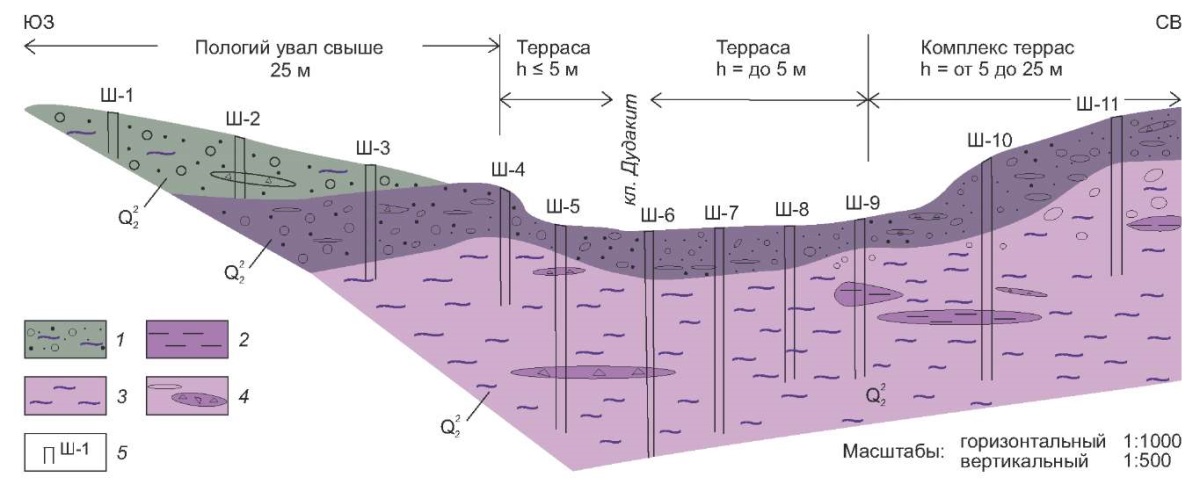

Следует заметить, что данные об озерных глинах и илах мощностью в несколько десятков метров, перекрытых песками с валунами и линзами глин в бассейне Келяны, были известны из работ П.М. Олтаржевского [Oltarzhevsky, 1951] и отчета Келянской партии за 1953–1958 гг. А.И. Петров и др. [Petrov et al., 1958] причину накопления глин и илов связывали с опусканием днища долины главной реки по линии разлома северо-восточного простирания, проходящего по долинам притоков – Дудакита м Болотного, что показано на рис. 5.

Рис. 5. Поперечный профиль долины ключа Дудакит по линии шурфов № 1 (по [Petrov et al., 1958]). 1 – песок, глина, валуны; 2 – ил; 3 – глина; 4 – прослойки льда; 5 – шурфы. Местоположение поперечного профиля показано на рис. 1.

Fig. 5. Transverse profile of the Dudakit Spring valley along No. 1 pit line (after [Petrov et al., 1958]). 1 – sand, clay, boulders; 2 – silt; 3 – clay; 4 – ice layers; 5 – pits. The transverse profile location is shown in Fig. 1.

По данным [Namolova, 1981], формирование серовато-голубых илистых осадков в бассейне Келяны произошло в подпорно-озерных условиях в среднем плейстоцене. Илистая пачка прослежена в разрезах Тилишминской, Янгудской, Бамбуйской и других впадин и выделена под названием келянской толщи. Она характеризуется сравнительно бедными спорово-пыльцевыми спектрами.

На схеме разломов кайнозойской активизации района трассы БАМ [Sherman et al., 1984, fig. 32] генеральный Северо-Муйский разлом прослеживается вдоль северо-западного борта долины р. Муякан, далее вдоль южных отрогов Северо-Муйского хребта и ограничивает с севера Парамскую впадину. Простирание разлома совпадает с рассмотренной выше северо-западной границей активизированного блока на участке от р. Амнунды до р. Саку. По данным изучения тектонической трещиноватости, Северо-Муйский разлом относится к сбросо-сдвигам с левосторонней составляющей. По данным [Sherman et al., 1984; Lamakin, 1968] и других исследователей, разлом имеет различный возраст заложения на отдельных участках – от верхнего протерозоя до палеозоя. Он активен и в настоящий период, что подтверждается приуроченностью к нему эпицентров слабых землетрясений.

Как было отмечено выше, юго-восточным ограничением активизированного блока являются бортовые сбросы Муйско-Куандинского и Парамского грабенов, а разломами северо-западной границы – взбросы, не типичные для рифтовых долин. По данным [Sherman et al., 1984, p. 118], для Парамского узла разломов установлено, что «… региональное поле напряжений, соответствующее кайнозойскому этапу развития, … характеризовалось растяжением по секторам северо-западного и юго-восточного, и сжатием по секторам северо-восточного и юго-западного направлений… Таким образом, можно считать, что разломная сеть системы Муйских рифтовых долин состояла не только из сбросов, но включала в себя и сдвиги, и взбросы, и другие комбинации движений по дизъюнктивам».

Восточнее р. Келяны юго-восточный склон Северо-Муйского хребта дренирует р. Парама. Долины Парамы и ее левых притоков – Саку и Самокут – пересекают неотектонический блок. Для верхних течений этих рек, как отмечалось выше, характерны U-образные поперечные профили долин, а ниже по течению, при пересечении взбросовой северо-западной границы активизированного блока, долины приобретают V-образные поперечные профили, типичные для районов тектонических поднятий, в которых преобладают процессы глубинной эрозии.

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

По представлениям [Florensov, 1960, 1974] и других исследователей, развитие рифтовой зоны началось с заложения Южно-Байкальской рифтовой долины, и потом этот процесс распространился на фланги. На северо-восточном фланге БРЗ ускорение неотектонических движений произошло в среднем плейстоцене. По данным [Trofimov, Kulagina, 1994], на юго-западной оконечности Северо-Муйского хребта, в бассейне Котеры, неотектонические поднятия произошли в конце среднего плейстоцена. В бассейне Левой Мамы, по нашим данным, поднятие горного массива произошло в начале среднего плейстоцена в тобольское время, а заполнение эрозионных долин – в самаровское время [Budaev, 2011]. В долине Нерунды, по данным термолюминесцентного (ТЛ) датирования, отложение валунно-галечных осадков произошло 270000±30000 лет назад (ГИН СО РАН-369), 216000±23000 лет назад (ГИН СО РАН-368). Поднятия в пределах рифтовой зоны инициировали воздымания и в смежных районах Витимского плоскогорья. Так, в долине Чины, расположенной в северной части плоскогорья, эрозионный врез произошел в начале среднего плейстоцена; позднее, в тазовское время, сформировалось его осадочное заполнение. Из отложений нижней части разреза была получена ТЛ-дата – 169000±17000 лет назад (ГИН СО РАН-353), что говорит о формировании осадков в конце среднего плейстоцена (тазовское время).

Отложения. Неотектонические движения в рифтовой зоне имели дифференцированный характер: одновременно с поднятием горной «рамы» происходило неравномерное блоковое опускание днищ грабенов и формирование в них осадочных толщ. В Муйско-Куандинской и Парамской впадинах сформировалось не менее восьми эрозионно-аккумулятивных и аккумулятивных террасовых уровней. Начиная с позднего эоплейстоцена здесь существовало несколько крупных озерных проточных водоемов, сменявшихся периодами их деградации и эрозионных врезов [Kolomiets, Budaev, 2015].

По материалам бурения эоплейстоценовые отложения выделены на глубине 171–275 м ниже уреза воды р. Муи. По данным [Zelensky, 1971], они представлены ритмично переслаивающимися разно- и мелкозернистыми песками с прослоями и линзами более крупнозернистого песка и гравия. Из них получен «теплый» спорово-пыльцевой комплекс, позволивший датировать их эоплейстоценом. Маломощные лимнические осадки эоплейстоценового возраста сохранились на цокольных террасах высотой 50–90 м, датированные по данным спорово-пыльцевого и диатомового анализа ранним – средним эоплейстоценом [Zelensky, 1971].

На правобережье Витима, в низовьях рек Куда Малая и Бахтарнак, расположена промежуточная тектоническая ступень, сохранившая, вероятно, черты раннебайкальского этапа активизации. Долина Куды Малой в пределах этой ступени расширяется до 5–6 км и находится трапециевидный поперечный профиль. Современное русло реки находится в узком каньоне, врезанном в древнее днище долины, являющейся теперь скульптурной террасой высотой до 200 м (абсолютная высота 850–860 м). На правом борту долины Куды Малой сохранился педимент (абсолютная высота 900–1000 м), пологонаклонный к древнему днищу долины. По данным [Lungergausen, Muzis, 1968], пролювиальные отложения на поверхности высоких педиментов датированы эоплейстоценом. Это позволяет предположить, что древняя долина Куды Малой в пределах промежуточной тектонической ступени является фрагментом эоплейстоценовой гидросети в системе Муйско-Куандинских рифтовых долин высотой 850–860 м. Отложения эоплейстоценовой гидросети Станового нагорья выделены [Endrikhinsky, 1967] в чининскую свиту, залегающую на уровне высоких педиментов.

Сохранившиеся останцы эоплейстоценовой гидросети имеют большой высотный разброс – от 800 до 1100–1200 м. В пределах южно- и северомуйского сужений Витима фрагменты цокольных террас расположены на абсолютной высоте 800–1000 м [Endrikhinsky, 1982, р. 14]. В южномуйском сужении их высота колеблется от 800 до 850 м, а в северомуйском – от 910 до 935 м (на правобережье) и до 1050 м (на левобережье). Эоплейстоценовые отложения, по данным [Zelensky, 1971], залегают также на 360–400-метровой скульптурной террасе и в верхнем течении руч. Аку (абсолютная высота 840–880 м).

Высокая скульптурная терраса в системе Муйско-Куандинских рифтовых долин располагается на абсолютных высотах 800–900 м (в среднем 850 м), а относительные превышения над урезом рек колеблются от 230–250 до 350–400 м. Одной из особенностей этого уровня является его выдержанность в высотном интервале 850±10 м, что отчетливо выражено на северных склонах Южно-Муйского хребта (рис. 6).

Рис. 6. Фрагменты высокой скульптурной террасы с абсолютной высотой 850±10 м на северо-западных склонах горных отрогов Южно-Муйского хребта (стрелками показан уровень высокой скульптурной террасы).

Fig. 6. Fragments of a high rock terrace with an absolute height of 850±10 m on the northwestern slopes of the mountain spurs of the South Muya Range (arrows indicate the level of a high rock terrace).

В пределах южных склонов рифтовых долин терраса эрозионная, врезана в коренные породы, а на западных и восточных окончаниях долин – аккумулятивная. На южных склонах рифтовых долин терраса представлена узкими площадками шириной в первые десятки метров, а на восточном и западном флангах длина террасы достигает первых километров. На северных бортах Парамской впадины и на южном склоне Северо-Муйского хребта эрозионных площадок нет. Однако по данным предшественников, на южном склоне горной гряды, протягивающейся по левобережью Муи, и на горной перемычке между Муйской и Парамской рифтовыми долинами (т.е. в пределах рассматриваемого нами активизированного блока) на абсолютной высоте 950–1100 м встречены высыпки валунно-галечного материала, что свидетельствует о поднятии горной гряды. Крупнообломочный материал 2–3-го класса окатанности (по шкале [Khabakov, 1946]).

Генезис скульптурной террасы однозначно не определен, но многие исследователи придерживаются мнения о ее подпорно-озерном происхождении. Фрагменты террас образовавшегося палеоозера одними исследователями выделяются как «уровень высоких педиментов [Endrikhinsky, 1982; Namolova,1981], другими – как «уровень неогенового или среднеплейстоценового озера» [Alekseev et al., 1978; Bazarov et al, 1981; Enikeev, Staryshko, 2009]. По данным [Osadchy, 1981] и других исследователей, подпорное озеро в системе Муйских рифтовых долин образовалось в самаровское время в результате формирования ледниковой плотины в долине Витима в районе оз. Орон.

Береговая линия палеоозера субгоризонтальна. Эрозионные площадки заходят в долины водотоков первого порядка, но не протягиваются вверх по долинам. Это свидетельствует о том, что они сформировались в береговой зоне палеоозера, а небольшая ширина абразионных площадок – об относительной кратковременности стояния озерных вод. На отдельных эрозионных площадках встречаются осадки мощностью до 2–5 м, представленные мелкозернистым песком с примесью окатанного валунно-галечного материала (рис. 7). Палинологически эти отложения пустые.

Рис. 7. Песчаные отложения с примесью мелковалунно-галечного материала, сохранившиеся на высокой скульптурной террасе в Среднемуйской рифтовой долине.

Fig. 7. Sand deposits with an admixture of fine-grained boulder-pebble material, preserved on a high rock terrace in the Middle Muya rift valley.

На коренной перемычке между Муяканской и Среднемуйской рифтовыми долинами сохранились озерные осадки, облегающие склоны этой междувпадинной перемычки. Озерные осадки представлены светло-серыми и светло-коричневыми средне- и мелкозернистыми песками мощностью до 3 м, облегающими коренные склоны, сложенные гранитоидами. В них отмечается неясно выраженная слоистость, падающая вниз по склонам согласно их современным уклонам (18–20°). Эта покровная толща, облегающая склоны, имеет озерный генезис и представляет собой донные осадки водоема, в прибрежной полосе которого на абсолютной высоте 850±10 м сформировалась скульптурная терраса. Палинологические пробы из этих отложений оказались пустыми.

По нашим данным, в начале среднего плейстоцена, в тобольское время, произошло тектоническое воздымание на южном склоне Северо-Муйского хребта – в прибортовой части системы Муйских рифтовых долин. Тектоническая плотина перегородила сток Витима, и во впадинах сформировалось подпорное озеро. Позднее, в эпоху первого среднеплейстоценового оледенения (самаровское время), уровень озерных вод повысился до 900 м в результате ледникового подпора долины Витима глетчерами хр. Кодар. В период деградации оледенения сформировалась современная прорезь Витима в 4 км западнее палеодолины, по зоне субмеридионального разлома, освоенного р. Парамой. В период второго среднеплейстоценового оледенения (тазовское время) глетчеры хр. Кодар вновь сформировали ледовую плотину в долине Витима, а в Муйских впадинах образовалось подпорное озеро. Уровень подпорных вод поднялся до абсолютной высоты 850±10 м. Позднее, в ходе деградации оледенения и снижения уровня озерных вод, в Муйско-Куандинской и Парамской рифтовых долинах сформировалась 50–80-метровая надпойменная терраса.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вышеизложенные материалы свидетельствуют о неотектонической активизации горного обрамления Муйской и Парамской рифтовых долин в среднем плейстоцене. В начале среднего плейстоцена (тобольское время) тектонические поднятия проявились на южном склоне Северо-Муйского хребта в полосе шириной от 5–6 до 15–20 км и протяженностью до 110–120 км, что вызвало подпор водам р. Витим и формирование подпорного озера в системе Муйско-Куандинских рифтовых долин. Уровень подпорных вод достигал абсолютной высоты 700–710 м.

В период первого среднеплейстоценового оледенения (самаровское время) в результате формирования ледовой плотины в долине Витима глетчерами хр. Кодар в районе оз. Орон (57°07'03.4802" с.ш., 116°30'28.0026" в.д.) образовалось подпорное озеро, соединявшееся с озером в Муйско-Куандинских рифтовых долинах [Enikeev, Staryshko, 2009]. Высота вод подпорного озера увеличилась до абсолютной высоты 900 м [Osadchy, 1981]. В период второго среднеплейстоценового (тазовского) оледенения долина Витима оказалась вновь перекрытой глетчерами хр. Кодар. Уровень подпорного Муйского озера поднялся до абсолютной высоты 850±10 м. В устьях крупных трогов, выходивших в озеро, сформировались ледниково-озерные дельты, а центральные части грабенов были заняты образованиями озернинской и мудириканской толщ.

Таким образом, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что в начале среднего плейстоцена в горном обрамлении северо-восточного фланга БРЗ произошла неотектоническая активизация. Среднеплейстоценовый и позднеплейстоценовый террасовые комплексы сформировались в основном под влиянием климатического фактора.

6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ / DISCLOSURE

Автор заявляет об отсутствии какого-либо конфликта интересов. Автор прочел и одобрил финальную версию перед публикацией.

The author has no conflicts of interest to declare. The author read and approved the final manuscript.

Список литературы

1. Alekseev V.R., Kogen V.S., Shpak N.S., 1978. A New Morphostructural Element of Transbaikalia According to Satellite Images. Soviet Geology 9, 136–140 (in Russian) [Алексеев В.Р., Коген В.С., Шпак Н.С. Новый морфоструктурный элемент Забайкалья по данным космических снимков // Севетская геология. 1978. № 9. С. 136–140].

2. Bazarov D.-D.B., Rezanov I.N., Budaev R.Ts., Imetkhenov A.B., Dergausova M.I., Rezanova V.P., Savinova V.V., 1981. Geomorphology of the Northern Baikal Region and the Stanovoy Highlands. Nauka, Moscow, 199 p. (in Russian) [Базаров Д.-Д.Б., Резанов И.Н., Будаев Р.Ц., Иметхенов А.Б., Дергаусова М.И., Резанова В.П., Савинова В.В. Геоморфология Северного Прибайкалья и Станового нагорья. М.: Наука, 1981. 199 с.].

3. Budaev R.Ts., 2011. Water Palaeolevels in the North Baikal Depression during the Neopleistocene Glaciations. Geography and Natural Resources 2, 62–69 (in Russian) [Будаев Р.Ц. Палеоуровни вод Северо-Байкальской впадины в эпохи неоплейстоценовых оледенений // География и природные ресурсы. 2011. № 2. С. 62–69].

4. Budaev R.Ts., 2023. Pleistocene Glaciations of the High Mountain Ranges of Northern Cisbaikalia. Geography and Natural Resources 44 (2), 93–104 (in Russian) [Будаев Р.Ц. Плейстоценовые оледенения высокогорных хребтов Северного Прибайкалья // География и природные ресурсы. 2023. Т. 44. № 2. С. 93–104]. DOI:10.15372/GIPR20230210.

5. Endrikhinsky A.S., 1967. A Brief Report on the Stratigraphy and Lithology of Cenozoic Deposits of the Vitim Plateau. In: Materials on Geology and Mineral Deposits of Buryat ASSR. Iss. 11. Buryat Publishing House, Ulan-Ude, p. 25–26 (in Russian) [Ендрихинский А.С. Краткий отчет по стратиграфии и литологии кайнозойских отложений Витимского плоскогорья // Материалы по геологии и полезным ископаемым Бурятской АССР. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1967. Вып. 11. С. 25–26].

6. Endrikhinsky A.S., 1982. Major Geological Events in South Siberia in the Late Pleistocene and Holocene. In: Late Pleistocene and Holocene of the South of Eastern Siberia. To the XI Congress of the INQUA in the USSR. Nauka, Novosibirsk, p. 6–35 (in Russian) [Ендрихинский А.С. Последовательность основных геологических событий на территории Южной Сибири в позднем плейстоцене и голоцене // Поздний плейстоцен и голоцен юга Восточной Сибири: К XI Конгрессу ИНКВА в СССР. Новосибирск: Наука, 1982. С. 6–35].

7. Enikeev F.I., Staryshko V.E., 2009. Glacial Morphogenesis and Placer Formation of the Eastern Transbaikalia. Chita State University, Chita, 370 p. (in Russian) [Еникеев Ф.И., Старышко В.Е. Гляциальный морфогенез и россыпеобразование Восточного Забайкалья. Чита: ЧитГУ, 2009. 370 с.].

8. Florensov N.A., 1960. Mesozoic and Cenozoic Depressions of Pribaikalie. USSR Academy of Sciences Publishing House, Moscow–Leningrad, 257 p. (in Russian) [Флоренсов Н.А. Мезозойские и кайнозойские впадины Прибайкалья. М.–Л.: Изд-во АН СССР, 1960. 257 с.].

9. Florensov N.A. (Ed.), 1974. Highlands of Pribaikalie and Transbaikalia. Nauka, Moscow, 359 p. (in Russian) [Нагорья Прибайкалья и Забайкалья / Ред. Н.А. Флоренсов. М.: Наука, 1974. 359 с.].

10. General Stratigraphic Scale, 2024. VSEGEI, Moscow (in Russian) [Общая стратиграфическая шкала. М.: ВСЕГЕИ, 2024]. Available from: https://vsegei.ru/ru/about/msk/str_scale/os_scale-03-24.pdf (Last Accessed January 27, 2024).

11. Gibbard Ph.L., 2015. The Quaternary System/Period and Its Major Subdivisions. Russian Geology and Geophysics 56 (4), 686–688. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2015.03.015.

12. Karabanov E.B., Kuzmin M.I., Williams D.F., Khursevich G.K., Bezrukova E.V., Prokopenko A.A., Kerber E.V., Gvozdkov A.B., Gelety V.F., Weil D., Schwab M., 2000. Global Coolings in Central Asia during the Late Cenozoic as Recorded in the Sedimentary Succession from the Lake Baikal. Doklady Earth Sciences 370, 5–10.

13. Kazakevich Yu.P. et al., 1968. Report on Topic B.18.9.I-A. Gold Potential of a Part of the Middle Vitim Mountainous Territory Using the Geomorphological Analysis Method. TsNIGRI, COME, Moscow, 103 p. (in Russian) [Казакевич Ю.П. и др. Оценка перспектив золотоносности части территории Средне-Витимской горной страны методом геоморфологического анализа: Отчет по теме В.18.9.1-А. М.: ЦНИГРИ, ЦОМЭ, 1968. 103 с.].

14. Khabakov A.V., 1946. On the Indices of Rolling Pebbles. Soviet Geology 10, 98–99 (in Russian) [Хабаков А.В. Об индексах окатанности галечников // Советская геология. 1946. № 10. С. 98–99].

15. Kolomiets V.L., Budaev R.Ts., 2015. Aquatic Morphogenesis and Paleolandscape Appearance in North-Eastern Flank of the Baikal Rift Zone during the Quaternary. Izvestiya Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 17 (6), 180–185 (in Russian) [Коломиец В.Л., Будаев Р.Ц. Аквальный морфогенез и палеоландшафтный облик северо-восточного фланга Байкальской рифтовой зоны в квартере // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. № 6. С. 180–185].

16. Kulchitsky A.A., 1985. Pleistocene Glaciations of the North-Western Baikal Region in the Baikal-Amur Mainline Area. Russian Geology and Geophysics 26 (2), 3–10 (in Russian) [Кульчицкий А.А. Плейстоценовые оледенения Северо-Западного Прибайкалья в зоне Байкало-Амурской магистрали // Геология и геофизика. 1985. Т. 26. № 2. С. 3–10].

17. Lamakin V.V., 1968. Neotectonics of the Baikal Depression. Nauka, Moscow, 266 p. (in Russian) [Ламакин В.В. Неотектоника Байкальской впадины. М.: Наука, 1968. 266 с.].

18. Lungersgauzen G.F., Muzis A.I., 1968. Stages of Formation of the Kodar-Udokan Mountains (Northern Transbaikalia). In: The Problems of Geomorphology and Neotectonics of Siberia and the Far East. Proceedings of the All-Union Meeting on Geomorphology and Tectonics of Siberia and the Far East. Vol. II. Nauka, Novosibirsk, p. 170–177 (in Russian) [Лунгерсгаузен Г.Ф., Музис А.И. Этапы развития Кодаро-Удоканской горной страны (Северное Забайкалье) // Проблемы геоморфологии и неотектоники Сибири и Дальнего Востока: Материалы всесоюзного совещания по геоморфологии и неотектонике Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск: Наука, 1968. Т. II. С. 170–177].

19. Malyshev A.A., 1958. Geological Map of the USSR. Bodaybinskaya Series Scale of 1:200000. Sheet 0-50-XXXI. Explanatory Note (Author’s Version). Ulan-Ude, 1958. 111 p. (in Russian) [Малышев А.А. Государственная геологическая карта СССР. Серия Бодайбинская. Масштаб 1:200000. Лист O-50-XXXI: Объяснительная записка (авторский вариант). Улан-Удэ, 1958. 111 с.].

20. Namolova M.M., 1981. The Recent Tectonics, Gold-Bearing Placers and the Relief Formation History of the Central Part of the Stanovoy Highlands (Muya Mountain Region). In: Relief and Quaternary Deposits of the Stanovoy Highlands. Nauka, Moscow, p. 36–56 (in Russian) [Намолова М.М. Новейшая тектоника, золотоносные россыпи и история формирования рельефа центральной части Станового нагорья (Муйский горный район) // Рельеф и четвертичные отложения Станового нагорья. М.: Наука, 1981. С. 36–56].

21. Oltarzhevsky P.M., 1951. Report on Geological Prospecting Work in the Kelyana-Mamakan Region for 1945–1947. Zolotorazvedka, Chita, 176 p. (in Russian) [Олтаржевский П.М. Отчет по геолого-поисковым работам в Келяно-Мамаканском районе за 1945–1947 гг. Чита: Золоторазведка, 1951. 176 с.].

22. Osadchy S.S., 1981. Regional Geomorphic Level in the Muya Depressions System and Its Neotectonic Interpretation. Geomorphology 2, 84–90 (in Russian) [Осадчий С.С. Региональный геоморфологический уровень в системе Муйских впадин и его неотектоническая интерпретация // Геоморфология. 1981. № 2. С. 84–90].

23. Perevalov A.V., Rezanov I.N., 1997. The First Experience of Radiothermoluminescence Dating of Anthropogenic Deposits of South-Western Transbaikalia. Russian Geology and Geophysics 38 (7), 1245–1251 (in Russian) [Перевалов А.В., Резанов И.Н. Первый опыт радиотермолюминесцентного датирования антропогеновых отложений Юго-Западного Забайкалья // Геология и геофизика. 1997. Т. 38. № 7. С. 1245–1251].

24. Petrov A.I. et al., 1958. Report of the Kelyan Party for 1953–1958. Geological Structure and Minerals of the Basins of the Kelyana, Sredny and Pravy Mamakan Rivers. Ulan-Ude, 548 p. (in Russian) [Петров А.И. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Келяна, Средний и Правый Мамакан: Отчет Келянской партии за 1953–1958 гг. Улан-Удэ, 1958. 548 с.].

25. Sherman S.I., Levi K.G., Ruzhich V.V., Sankov V.A., Dneprovskiy Yu.I., Rasskazov S.V., 1984. Geology and Seismicity of the BAM Zone (from Baikal to Tynda). Neotectonics. Nauka, Novosibirsk, 207 p. (in Russian) [Шерман С.И., Леви К.Г., Ружич В.В., Саньков В.А., Днепровский Ю.И., Рассказов С.В. Геология и сейсмичность зоны БАМ (от Байкала до Тынды). Неотектоника. Новосибирск: Наука, 1984. 207 с.].

26. Trofimov A.G., Kulagina N.V., 1994. The Upper Pleistocene Sedimentation and Paleogeography of the North Baikal Depression. Geography and Natural Resources 1, 97–102 (in Russian) [Трофимов А.Г., Кулагина Н.В. Осадконакопление и палеогеография верхнего плейстоцена Северобайкальской впадины // География и природные ресурсы. 1994. № 1. С. 97–102].

27. Zelensky E.E., 1971. The Cenozoic Deposits of the Muya River Lower Reaches. Geology of Buryatia. Buryat Publishing House, Ulan-Ude, p. 53–60 (in Russian) [Зеленский Е.Е. Кайнозойские отложения района нижнего течения р. Муи // Вопросы геологии Бурятии. Улан-Удэ: Бурятское книжное изд-во, 1971. С. 53–60].

Об авторе

Р. Ц. БудаевРоссия

670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6а, Республика Бурятия

Рецензия

Для цитирования:

Будаев Р.Ц. НЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ АКТИВИЗАЦИЯ ГОРНОГО ОБРАМЛЕНИЯ МУЙСКО-КУАНДИНСКОЙ РИФТОВОЙ ДОЛИНЫ (БАЙКАЛЬСКАЯ РИФТОВАЯ ЗОНА) В СРЕДНЕМ ПЛЕЙСТОЦЕНЕ. Геодинамика и тектонофизика. 2024;15(4):0773. https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-4-0773. EDN: WFERGK

For citation:

Budaev R.Ts. MIDDLE PLEISTOCENE NEOTECTONIC ACTIVATION OF THE MOUNTAIN BORDERING THE MUYA-KUANDA RIFT VALLEY (BAIKAL RIFT ZONE). Geodynamics & Tectonophysics. 2024;15(4):0773. (In Russ.) https://doi.org/10.5800/GT-2024-15-4-0773. EDN: WFERGK